La religiosità

La Madonna delle Grazie a Pisciricoli

A Pisciricoli, nella frazione Pregiato, ogni anno il due di luglio, al tramonto, si festeggia la Madonna delle Grazie. I festeggiamenti avvengono all'incrocio delle due strade, davanti ad un tabernacolo, rimandando alla tradizione del '500. La gente si recava all'epoca in zona per approvvigionarsi d'acqua, che al quel tempo ne era ricca.I l viottolo che conduceva alla fontana era molto frequentato sia di giorno che di notte ( anche dai briganti) per cui si decise di costruire un tabernacolo con l'effige della Madonna sia per propiziarsi dell'aiuto divino sia per illuminare la strada:infatti vi era sempre accesa una lampada ad olio. Oggi il tabernacolo non si trova piu' nel luogo originario ne' l'effige è quella del '500: l'affresco è stato sostituito con un pannello di ceramica nel 1964.

Ogni anno, il due luglio, la strada verso il tramonto si riempi di fedeli che seduti in gruppi, anche sui gradini del vicino giardino pensile, riconfermano tradizionalmente la loro professione di fede che si svolge ormai da secoli con una litania che si tramanda da generazione in generazione.Un gruppo di credenti recita: Mamma de la grazia che m'bracce puorte grazie.Da te vengo per grazie,facce grazie Maria;un altro gruppo risponde: Facce grazie o Maria come te fece lu Pateterno.Te criaje Madre 'e Dio,facce grazie o Maria.

Le miniature benedettine a Cava

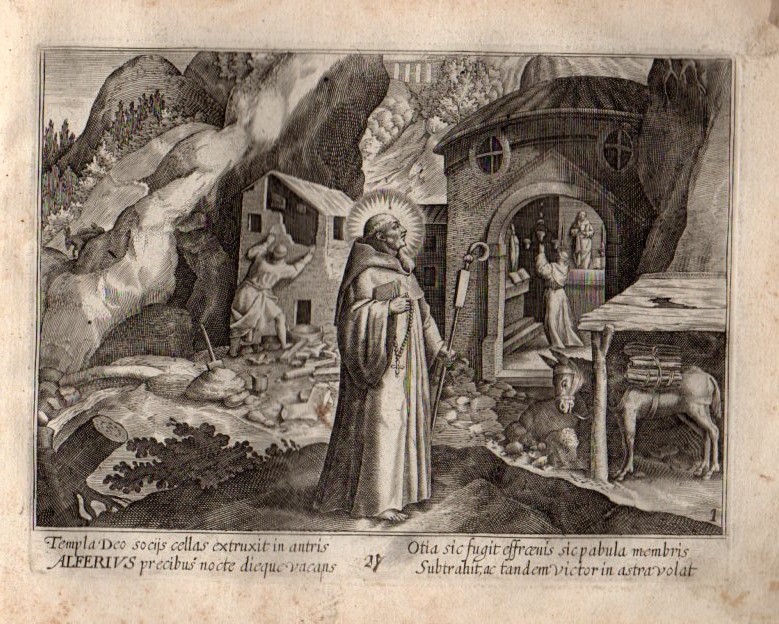

S. Alferio aveva fondato l' Abbazia benedettina nel 1011 dopo una formazione presso il monastero di Cluny , apprendendo il modello organizzativo dei monaci francesi noti per il loro attivismo e per la capacità di governare più abbazie e possedere monasteri già di proprietà di vescovi e potenti famiglie feudali.

I Longobardi e i Normanni tennero in gran considerazione la Badia , concedendo agli abati cavesi molti monasteri , dalla Calabria ionica al Tirreno. Nel monastero, già dai primi anni , si ebbe un fiorente laboratorio di scrittori che si arricchì nel periodo dall' VIII al XV secolo. Il primo manoscritto, risalente al 1050, il Codice n. 3 di S.Beda De Temporibus - Annales Cavenses - Florilegium, tratta di teologia, matematica, storia, scienze, geografia, grammatica ed è impreziosito da iniziali in rosso e in nero con rilievi d'oro.

Particolare è la divisione delle quattro stagioni e dei quattro elementi .

Nell'abbazia viene conservato anche il Codex legum Longobardorum - Capitularia Regum Francorum datato 1005,eseguito in scrittura beneventana e donato all'Abbazia nel 1263 da Eustasio, arciprete di Casalrotto.Il manoscritto è prezioso sia per la sua datazione che per le sue miniature ma anche perchè riporta leggi di sovrani longobardi e francesi nonché figure e costumi del periodo di Rotari e contiene un glossario longobardo-latino, una lettera dell’imperatore di Costantinopoli Carlo Magno e una cronistoria del regno longobardo.

Nell'Abbazia viene anche conservato il Beda ( sec. XI) , che tratta di storia, anatomia ,teologia , geografia e grammatica e dissertazioni su Plinio, S.Ambrogio , S. Agostino e Beda, comunemente conosciuto come Beda il Venerabile (c. 672 – 25 maggio 735) vissuto nel monastero benedettino di San Pietro e San Paolo a Wearmouth in Inghilterra e che scrisse su molti altri argomenti, dalla musica alla poesia, ai commentari biblici. Beda tra l’altro fu dichiarato santo e dottore della Chiesa.

Tra i documenti conservati nell’Abbazia ricordiamo anche:

- gli Antifonari del XVI sec. Con le antifone, versetti che si recitano prima dei salmi, basati su canti polifonici ( quasi sempre a due voci) e su testi sacri latini.

- I Salteri, organizzazione di salmi biblici da recitare ogni giorno, settimana o mese. Oggi è la cosiddetta Liturgia delle ore (lodi, vespri) e del Breviario Romano. I salteri sono del ‘500 e del ‘600 e sono stati scritti sia nell’Abbazia o sono provenienti da donazioni ( i cosiddetti Salteri Senesi)

- I Graduali, canti liturgici polifonici del ‘500

- Il Legionario ( sec. XII) con i sermoni di S. Agostino, S. Ambrogio, S.Ilario, S. Gregorio, S.Lupo

nonché numerosi volumi manoscritti che contengono musica sacra o preghiere su pergamene con miniature in oro zecchino.

La SS.Trinità ed i legami storici con Castellabate

Esiste una grande tradizione storica fra Cava de’ Tirreni e Castellabate, con un legame essenzialmente religioso.

Dalla grotta di S. Alferio infatti inizio’ per la Città un cammino benedettino che segnerà per sempre ampie zone meridionali attraverso i suoi possedimenti. L’ Abbazia aveva beneficiato delle concessioni avute dai vari regnanti succedutisi nel meridione d’Italia.

Fondamentale è la figura di S. Costabile Gentilcore, che a sette anni rinuncia ai suoi averi e lasciti per entrare nell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava, dove fu poi elevato alla carica di Abate. Costabile era nato nel 1064 nel casale di Tresino (località a nord di Castellabate), dove i monaci benedettini avevano un rinomato convento con l’annessa chiesa di S. Giovanni, da cui conducevano una comunità agricola Rivelatasi di notevole importanza in tutto il salernitano.

L’opera del giovane Costabile iniziò con incarichi di coadiutore dell’Abate Leone a partire dal 1118 e fino al 4 marzo 1123, giorno della notte di Leone e data in cui fu eletto Abate.

Da questo momento ha inizio un periodo di grande splendore e nascita civile per il territorio di Castellabate: egli si ricordò del suo popolo esposto alle insidie dei saraceni, che occupavano Licosa ed Agropoli, e con le sue suppliche ottenne dal Duca Guglielmo II il permesso di erigere sul colle dell’Angelo di Castellabate un castello turrito con ogni opera di fortificazione a difesa del borgo che si stendeva intorno alla Chiesa, ampliata, trasformata e consacrara il 17 gennaio 1138 e dedicata a S.Maria de Gulia.

Come riporta il Codex Diplomaticus Cavensis i lavori del Castello chiamato Castello dell’Abate da cui il toponimo Castellabate iniziarono nel 1123. Fu da quella data, dunque, che in questo territorio nasce una comunità di persone operose, guidata dai monaci benedettini che in qualche decennio trasformano quelle terre in centri fiorenti di commercio e dalla rinomata agricoltura, facendone uno dei casali più importanti della Badia con una rendita rilevante, grazie all’opera dei monaci uomini di cultura e pratici d’agricoltura.

L’opera di S. Costabile divenne preziosa per la sua gente che beneficiò di una radicale riforma fondiaria, detta del “pastinato”, che concedeva terreni per un settennato e forniva tutto l’occorrente per la messa a coltura dei grandi possedimenti.

Costabile, quarto Abate della SS Trinità di Cava, mori il 17 febbraio del 1124 ma il suo successore, il Beato Simeone, continuò l’opera portando a termine la costruzione del Castello e operando delle riforme che risultarono fondamentali per il risveglio di queste terre. Cominciò con la bonifica delle terre malariche della piana del Lago, quindi l’acquisto dal Conte Landolfo dell’approdo marittimo denominato “Lu Traviersu” in S.Maria, da dove partirà la flotta mercantile dell’Abbazia verso la costiera e le terre di espansione, ed ancora la donazione delle terre coltivate ai conduttori agricoli che le avevano messe a coltura. E’ da quei lontani anni che il popolo di Castellabate intreccia vicende umane e spirituali con la SS.Trinità.

Piu’ tardi il Cilento benedettino passò sotto la giurisdizione della Diocesi di Vallo della Lucania ma resta comunque resta vivo il rapporto fra Castellabate e l’Abbazia di Cava.

(Tratto da IL LAVORO TIRRENO – giugno 2007 )

La Madonna della Quercia

La Madonna della Quercia è una zona del sentiero delle colline orientali di Cava raggiungibile dalla frazione Annunziata verso la via di Cammarese che si inoltra per San Giuseppe al Pennino. Attraverso una strada sterrata si arriva nel bosco fino all'edicola della Madonna della Quercia, albero molto comune nella zona. Nella zona detta 'o cerzito ( il querceto) alcuni fedeli della zona dell'Annunziata nel 1995 hanno innalzato un altarino dedicato alla Madonna.

Dopo si puo' raggiungere il sito delle Cisterne Pagani, antiche riserve d'acqua, dove ancora oggi esiste un abbeveratoio per le greggi e si può poi proseguire giungendo a Parco Decimare.

Scendendo verso S. Giuseppe al Pennino vi sono alcuni ruderi di un'antica chiesetta dedicata a S. Michele Arcangelo (sec. XI) di cui restano l'abside con tracce di affreschi e due colonnine di marmo bianco ai lati dell'altare.

Santa Maria del Rifugio - notizie storiche

Note storiche sul complesso monumentale di S.Maria del Rifugio

LA STORIA

Nel 1450 la Città de la Cava stipula un accordo con i Frati Minori per la costruzione di una Chiesa con annesso Convento, ma fino al 1492 i lavori non possono avere inizio per le continue guerre tra Angioini e Aragonesi.

Nel 1501 i frati presero possesso del Convento anche se incompleto. Si occupò delle spese di costruzione l’Università Cavese, e per completare il convento, nel 1505/06 i cittadini cavesi furono tassati con la gabella del vino, nel 1520/21 con quella del pesce, come si legge nelle delibere comunali del tempo. Nel corso dei secoli poi il Convento ha subito varie trasformazioni , ma il Chiostro ha mantenuto la sua originaria struttura, e con la sequenza delle volte a crociera fornisce la successione delle campate del porticato, le cui voltine erano affrescate con episodi della vita di San Francesco. Frate Gerolamo da Napoli nel 1692 così lo descrive: “esso è allegro e arioso, nel detto posto in simmetria ci sono dipinti, benché con pittura antica e ordita con l’espressione della vita del Santo Francesco”.Nel centro del Chiostro c’è una cisterna per la raccolta delle acque piovane la cui vera era ornata da bassorilievi in marmo, scolpiti nel 1595, raffiguranti santi dell’ordine francescano, formelle che purtroppo furono trafugate nel 1985, periodo in cui il convento versava in stato di abbandono perché danneggiato dal terremoto del 1980.

Nel 1587 lo storico francescano Gonzaga parla del Convento come sede di studio, nel 1655 il cronologo Biagio di San Gregorio descrive il Convento “ studio provinciale di Teologia e seminario di giovani professori”.

Nel 1593 il Convento di Cava viene annoverato nel Capitolo (assemblea dei conventi francescani) tenutosi a Valladolid tra quelli “particolari o provinciali” assieme a quelli di San Diego in Napoli e San Francesco di Maiori. A Cava si tenevano corsi di Teologia e Filosofia con tale serietà che nel 1676 il Seminario di Cava veniva elevato a Studio Generale di II classe nel Capitolo Generale dell’Ordine. Annessa al Convento operò, inoltre, una Confraternita frequentata dalle persone più nobili della città, detta Confraternita dell’Immacolata Concezione.Ad opera della Confraternita intorno al 1586 fu costruito l’oratorio che nel 1600 fu arricchito da pregevoli affreschi raffiguranti aspetti della vita della Madre di Gesù e ispirati al Vangelo di San Luca, affreschi che sono attualmente oggetto di restauro.

Nel 1700 nel Convento fu ospitata l’Accademia dei Ravveduti, accademia sorta a Cava nel 1698 e composta da cultori di scienze, lettere ed arti.

Nel 1799 vi si acquartierarono le truppe francesi al seguito del Generale Championnet che arrecarono gravi danni alla struttura. A seguito della legge sulla soppressione degli ordini religiosi, il 7 luglio 1866 i frati dovettero abbandonare definitivamente il Convento. In effetti gli ordini religiosi erano stati soppressi con le leggi Napoleoniche nel 1809 e 1811, ma in quella data il Convento non fu soppresso perché - come si legge in una lettera del 28 luglio del 1811 inviata da Monsignore Bartolomeo de Marinis, Vicario Capitolare della diocesi, all’Intendente della Provincia di Salerno Salvatore Mandrini - “reputato degno per la comodità e la situazione del suo locale e per i vantaggi spirituali che offriva alla popolazione”; in quel periodo, infatti, vi furono ospitati anche i monaci dei Conventi di Padula e Cetara. La municipalità cavese tentò di impedire la soppressione dell’ordine francescano, ma tutti i tentativi furono vani e il 24 febbraio 1867 l’ultimo frate rimasto nel convento, Padre Cherubino da Sarno, dovette spogliarsi dell’abito francescano e vestirsi di quello talare per continuare ad esercitare il culto religioso. Il Convento fu lasciato alla Congrega di carità che ne diventò la legittima proprietaria.

Con regio decreto del 13 novembre 1868 nel Convento fu trasferito l’orfanotrofio femminile nato dal Conservatorio delle oblate di Santa Maria del Rifugio, che era sorto alla fine del ‘600 e aveva sede nell’edificio che attualmente ospita la Manifattura Tabacchi al viale Crispi.

II GIARDINO

Particolare fascino sui viaggiatori settecenteschi esercitava il giardino del Convento situato all’ingresso sud della città. Il Padre Guardiano Gerolamo da Napoli lo descrive nel 1692 e parla di tre appezzamenti che circondavano l’edificio, chiusi da muri, su terrazzamenti, con un estensione di circa quattro moggia. Jacob Philipp Hackert, pittore tedesco (1737-1807) lo riprese in un celebre dipinto a tempera datato 1792, conservato nella reggia di Caserta, allorquando fu inviato per desiderio della Regina Maria Carolina a raffigurare i più bei luoghi del Regno di Napoli. La maggior parte del giardino era coltivato a frutteto e vigneti ed era circondato da una deliziosa selva di querce e castagni

IL RESTAURO

Il Convento ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e rimaneggiamenti anche a seguito di terremoti. L’ultimo evento sismico del 23 novembre 1980 ha gravemente compromesso la struttura provocando crolli anche di parte della facciata che dà su Piazza San Francesco, per questo motivo fu abbandonate dalle suore che vi tenevano una scuola elementare.Dopo il terremoto il complesso, in condizioni di abbandono, è stato oggetto di vari episodi vandalici e furti. L’attuale restauro è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale con fondi della legge 219/81 (terremoto) e della legge del Giubileo, la spesa complessiva è stata di circa 7 miliardi di lire. La distribuzione dei vari ambienti ha rispettato l’originario impianto e la scelta dei materiali, cotto, basalto, breccia irpina, marmo bianco è stata dettata da uno studio degli antichi materiali già presenti nel Convento.

Il Complesso Monumentale, dopo essere stato Ostello per la Gioventu' nonchè la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, ospita attualmente la Galleria Comunale d’Arte, Sala Conferenze, una sezione di scuola primaria dell’I.C. Carducci Trezza mentre il Giardino e il Chiostro sono utilizzati per concerti di musica classica e rappresentazioni teatrali.

La nota storica è tratta dal libro “San Francesco al Borgo Scacciaventi di Cava dè Tirreni” di Padre Serafino Leonardo Buondonno edito da Di Mauro nel 1994.